夜勤で性格が変わる?そのメカニズムと改善策を徹底解説

当ページのリンクには広告が含まれています。

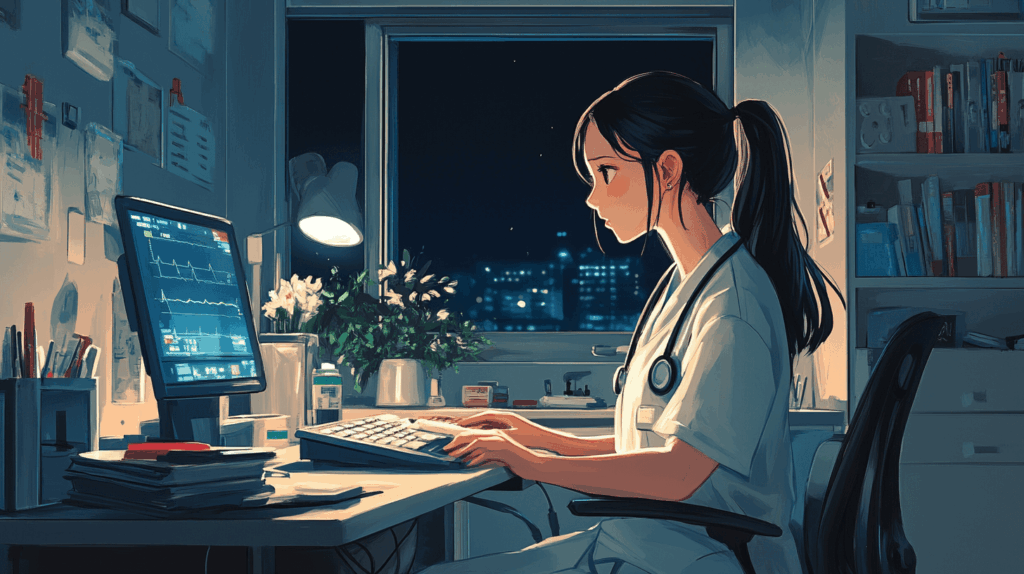

夜勤という働き方は、看護師や介護士、警備員、製造業などさまざまな業種で一般的になってきました。しかし、夜勤に従事している人の中には、「なんだか性格が変わってしまった」と感じる人も少なくありません。

本記事では、夜勤による性格の変化が起きる理由、具体的な変化の内容、生活環境との関係、そしてその対策法について、医学的・心理学的根拠を交えながら詳しく解説していきます。

目次

夜勤によって性格が変わるメカニズム

| 要因 | 詳細な解説 |

|---|

| 睡眠の質と量の低下 | 夜勤による最大の影響の一つが「睡眠の質の悪化」と「睡眠時間の不足」です。通常、人間の体内時計(サーカディアンリズム)は昼間に活動し、夜に眠るように設定されています。しかし夜勤ではこのリズムが真逆になり、脳や内臓が休むべき時間に働き続けることになります。これにより睡眠が浅くなったり、何度も目が覚めたりする「断続的な眠り」になりがちです。結果として、脳の前頭前野の働きが鈍くなり、感情の制御が難しくなったり、些細なことで怒りやすくなったりします。 |

| 昼間の騒音ストレス | 夜勤明けに眠ろうとしても、日中の生活環境は「眠る」ためには非常に不向きです。外では車や工事の音、家の中では同居人の家事や子どもの声、宅配便のインターホン音など、「日中には当たり前の生活音」が、夜勤者にとっては大きなストレスになります。これは“環境性ストレス”と呼ばれ、意識的には我慢しているつもりでも、無意識のうちに精神的な負荷を積み重ねていく要因となります。繰り返される環境ストレスは、イライラや無気力、他人への関心の低下へとつながり、性格にまで影響を及ぼします。 |

| 家族や同居人との生活リズムのズレ | 夜勤者は昼間に眠り、夜に働くという特殊な生活リズムを持つため、家族や同居人との生活時間がすれ違いやすくなります。例えば、夜勤明けで帰宅しても家族はこれから活動を始める時間であり、会話をする時間が減ったり、食事を一緒に取る機会もなくなってしまいます。また、休息を取りたい時間に家の中が賑やかになることで眠りが浅くなり、それが家族への不満や疎外感につながってしまうこともあります。結果として、家族関係の距離が開き、コミュニケーション不足が生まれ、「以前より冷たくなった」「無口になった」といった性格の変化を自覚することがあります。 |

| 社会的な孤立感 | 夜勤は一般的な昼間の働き方とは逆であるため、友人や同僚との交流機会が少なくなりがちです。週末の予定が合わず、連絡を取り合う時間もズレることが多く、徐々に「会話のない日常」が増えていきます。孤立感が強まると、人は自分を守るために感情を閉じこめたり、他者への関心を減らす方向へと心理的に適応しようとします。これが結果的に性格の変化—たとえば以前は社交的だった人が無口で他人に無関心になる—を引き起こすのです。 |

| ホルモンバランスの乱れ | 夜勤によって分泌タイミングが狂ってしまうホルモンの中でも、特に「メラトニン(睡眠ホルモン)」と「コルチゾール(ストレスホルモン)」の影響は大きいです。メラトニンの減少は睡眠の質の悪化を招き、コルチゾールの過剰分泌は不安や焦燥感を高めます。これらのホルモンバランスの乱れが長期に及ぶと、精神的な安定感が失われ、性格の一部が攻撃的・感情的に変化することがあります。 |

夜勤後に起きやすい性格の変化とは

| 変化の前後 | 説明 |

|---|

| 社交的 → 無口・無関心に | 以前は会話好きで明るかった人が、夜勤生活を続けるうちに言葉数が少なくなり、他人との関わりを避けるようになるケースがあります。これは社会的な接点が減ることや孤独感による心理的適応の一つです。 |

| 積極的 → 無気力・消極的に | 睡眠の質の低下、生活リズムの乱れ、騒音ストレスなどが積み重なることで、やる気を維持するのが難しくなり、気力が湧かない状態に陥ることがあります。 |

| 優しかった → イライラ・冷淡に | 睡眠不足や環境ストレス、ホルモンの乱れによって感情の起伏が激しくなり、以前より怒りっぽくなったり、周囲の人に対して冷たく接するようになってしまうことがあります。 |

| 楽観的 → 否定的・悲観的に | 夜勤中の孤独感や身体的な不調が蓄積すると、物事をポジティブに捉える力が弱まり、すぐにネガティブな側面に目が行ってしまう性格に変わることもあります。 |

医学的・心理的根拠

| 分野 | 解説 |

|---|

| 医学 | 睡眠不足が続くと、脳の前頭前野の血流が低下し、感情や意思決定に関与する働きが鈍くなることが知られています。また、メラトニンやセロトニンといった神経伝達物質のバランスが崩れることで、不眠や気分障害のリスクが増加します。 |

| 心理学 | 夜勤による社会的孤立や生活リズムの乱れは、ストレス理論(ストレッサー→反応→結果)における強いストレッサーとなります。この継続的ストレスは「適応疲労」を引き起こし、無力感・感情鈍麻などの心理的防御機制として性格に影響を及ぼします。 |

性格の変化を感じたら試すべき改善策

| 対処法 | 詳細 |

|---|

| 環境の改善 | 遮光カーテン、耳栓、ホワイトノイズ機器などを導入し、昼間でも静かで暗い睡眠環境を確保します。また、同居人には夜勤後の就寝時間を理解してもらい、家事や音を出す時間に配慮してもらうなど、家庭内の協力も必要です。 |

| コミュニケーションの工夫 | 家族や友人とのすれ違いを減らすために、ビデオ通話やSNSを積極的に活用しましょう。会えない時間でもつながりを保つことで、孤立感を軽減できます。 |

| 生活リズムの調整 | 夜勤明けは最低4〜6時間の連続睡眠を確保するよう心がけましょう。休日の過ごし方を夜型に寄せすぎず、週1〜2日は朝型生活に戻しておくと、精神的なリセット効果も期待できます。 |

| メンタルサポート | 職場に産業医やカウンセラーがいる場合は、早めに相談を。睡眠外来や心療内科での専門的なケアも、気になる性格変化の早期発見・改善につながります。 |

まとめ

夜勤がもたらす生活リズムの変化、睡眠障害、騒音や孤独感などの複合的な要因が、時間をかけて性格に影響を与えることは間違いありません。これは単なる「気のせい」ではなく、医学的・心理学的根拠を持つ現象です。

自分や家族の中にそうした変化を感じたら、それを放置せず、環境・生活・心理の観点から改善を図ることが大切です。